近年、食品や衛生用品など様々な業界での「異物混入」関連のニュースがしばしば世間を騒がせているのはご承知の通りです。

近年、食品や衛生用品など様々な業界での「異物混入」関連のニュースがしばしば世間を騒がせているのはご承知の通りです。

異物混入トラブルは、消費者に直接の健康被害をもたらしかねないのはもちろんのこと、その製品やサービスにかかわるメーカーや店舗の大きな信頼・イメージの悪化にもつながります。特に昨今はインターネットで様々な情報が瞬時に飛び交う中、消費者もこの手の問題に敏感になっているようです。異物混入防止のための対策は、数多くの企業・メーカーにとって切迫した問題だといえるでしょう。

「異物混入ラボ」では、これまでも「異物混入対策」をテーマに様々な内容のコラムを載せてきました。今回は過去の掲載内容も振り返りながら、食品工場や給食工場、製造現場での異物混入対策を「総まとめ」していきたいと思います。ぜひご参考になさってください。

異物混入とは?理解してから対策を

「異物混入」とは、食品や製品に本来入っていてはならない異物が、製造や流通の過程で入ってしまうことです。

異物混入には、何らかの人為的ミスや管理不十分によって異物が混ざってしまうケースと、悪意を持った第三者が意図的に異物を混入させるケースがありますが、本コラムでは基本的に前者を想定しています。

次に「異物とは何か」という点について言葉の定義から調べてみると、厚生労働省監修の「食品衛生検査指針」に、次の記載があります。

異物は、生産、貯蔵、流通の過程で不都合な環境や取扱い方に伴って、食品中に侵入または混入したあらゆる有形外来物をいう。但し、高倍率の顕微鏡を用いなければ、その存在が確認できない程度の微細なものは対象としない。

(厚生労働省監修『食品衛生検査指針』第9章)

文中に「あらゆる有形外来物」とあるように、「これは異物で、これは異物ではない」と明確に区分できるものではないということです。

異物混入対策を行う異物の種類

また、異物はその由来や性質などから、大きく次の3つに分類されています。

人や虫、その他の動物が由来となる異物です。

人由来のものは、毛髪や爪、皮膚、血液、歯など。また虫やネズミ、鳥類などの体や排泄物なども該当します。

■植物性異物

植物片や種子、木片、花粉など植物由来の異物です。

カビや細菌などの微生物、紙類、ゴム片などもこの植物性異物に該当します。

■鉱物性異物

石や砂、金属、ガラスなどが由来となる異物です。

その他、樹脂やゴム、貝殻片もこの異物に該当します。

こうした異物の中には、誤って食べるなどして体内に入ると直接食中毒や健康被害を引き起こす恐れのあるもの(金属やガラス、動物の排泄物、細菌など)もありますし、健康被害の直接のリスクはないものの消費者に不快感や不衛生感を与えるもの(毛髪や糸くず、小さな虫など)があります。

こうした異物の中には、誤って食べるなどして体内に入ると直接食中毒や健康被害を引き起こす恐れのあるもの(金属やガラス、動物の排泄物、細菌など)もありますし、健康被害の直接のリスクはないものの消費者に不快感や不衛生感を与えるもの(毛髪や糸くず、小さな虫など)があります。

いずれにも消費者からのクレームに直結しやすく、それぞれに適切な異物混入対策が必要です。

さらに食品業界における異物混入については、食品由来のものでない(つまり外部から混入した)異物だけでなく、次のようなものも異物と認識されることがあります。

- 原材料由来のもの(肉の軟骨、卵のミートスポットなど)

- 製造・加工の過程で生成されたもの(焼けこげ、除去しきれなかった魚の骨など)

- 保存中に生成されたもの(ワインの酒石酸カリウムなど)

つまるところ、消費者が「異物だ」と感じたものは、形や性質・出所によらず、すべて異物だと考えるのが妥当なのでしょう。「あくまで消費者目線に立つ」ということが、異物混入の防止を考える第一歩だといえそうです。

異物混入対策の重要性

食品に限らず市場に出回っているあらゆる製品やサービスについて、ほとんどの消費者は疑いなく、異常のない状態で購入・利用できると考えています。この異常というのは 破損や変形、腐敗や変色、動作不良、規格外など様々で、もちろん異物混入もその一つです。

商品に欠陥を見つけた消費者は販売店やメーカーに確認や苦情を入れますが、それだけでなく現在は、SNSや口コミサイトなどを通じてネット上でその欠陥や企業の対応などを発信し、情報が短期間で一気に拡散するというケースもあります。問題が広く世に知れ渡れば、当事者となる企業の信頼の失墜やイメージの毀損、製品回収や販売停止による大きな経済的損失は避けられず、その回復は容易ではありません。

特に食品や医薬品、サプリメントといった人の健康に関連する製品で食中毒などの問題が起きると、健康被害に対する賠償や訴訟問題にまで発展する恐れもあります。これは企業の存亡に関わる一大事です。

食品工場や製造現場の異物混入対策は一つ一つの小さな取り組みの積み重ねですが、企業が健全な経営を行う上で非常に重要な取り組みだということを、改めて確認した上で実施していただきたいと思います。

異物混入はどれくらい起きている?

次に異物混入トラブルが実際にどれくらい起きているのかについてデータを確認していきます。

異物混入に関するデータ(国民生活センター)

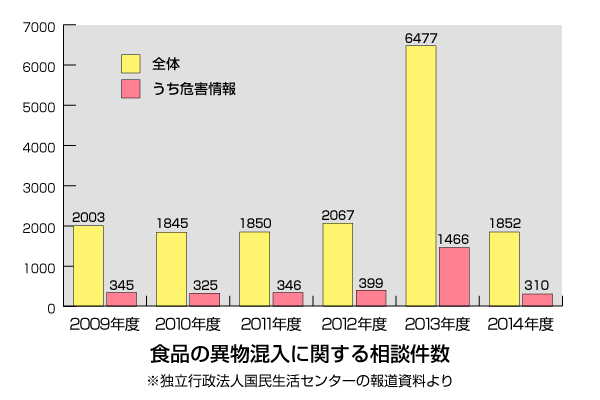

まずは独立行政法人・国民生活センターのデータからご紹介します。

少し古いデータになりますが、2009年~2014年に同センタ―に寄せられた、食品の異物混入に関する相談は16094件。およそ1日に6~7件の相談があった計算です。

さらにその中で「異物によって歯が欠けた・口内を切った」などの危害情報は3191件となっています。

異物混入に関するデータ(東京都福祉保健局)

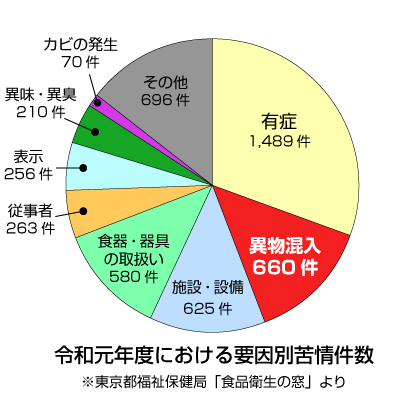

次にご覧いただくのは、東京都福祉保健局がまとめた「食品の苦情統計」です。

これは、東京都の保健所等に寄せられた食品衛生に関する苦情・相談件数を分析・集計したものになります。

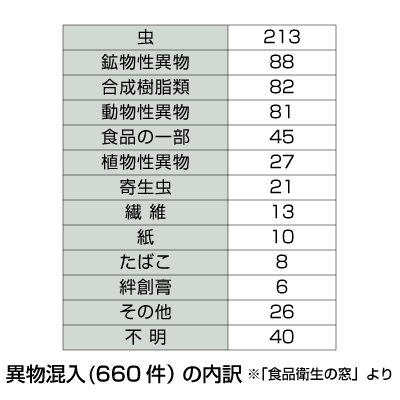

本データによると、令和元年度に発生した苦情処理件数4,849件のうち「異物混入」は660件(13.6%)。1日1.8件の異物混入クレームが寄せられている計算です。

またこちらは異物混入の内容についても集計されており、最も多いのが「虫」、次に「鉱物性異物」「合成樹脂類」「動物性異物」と続きます。

こういった苦情・クレームという形で確認されていない事例もたくさんあることを考えると、毎日相当数の異物混入が全国で発生していることが想像されます。

皆さまには今一度、異物混入の現状と、異物混入対策の大切さを知っていただければと思います。

異物混入をゼロに!対策のポイント

プロダクトゾーン」に注目

異物混入対策を考える上で大切なキーワードに「プロダクトゾーン」という言葉があります。プロダクトゾーンとは、食品工場内において「食品接触面、食品そのものが存在する場所」「食材食品がむき出しになっている場所」といった意味の言葉です。

このプロダクトゾーンが、工場内で最も異物混入リスクが高いのは言うまでもなく、逆に言えばここにしっかり異物混入対策を行えば、トラブルは大きく減らせることになります。

通常プロダクトゾーンは工場内にそれほど多くなく、工場全体の2割程度だといわれています。隅々まで手が回らないという場合は、まずはプロダクトゾーンを正しく把握して、ここに集中的に対策を打つと良いでしょう。

異物混入対策はPDCAの繰り返し

どんなに優れた異物混入対策を行っても、それですぐに100%異物混入を防げるかというと、そう簡単にはいかないでしょう。

まず実際に工場や作業現場に入る人たちが、100%完璧にその対策を実践し続けてくれるとは限りません。それに取り扱う食品・商品や工場設備、施設内の人・物の動きもいつまでも同じではなく、変動があるたびに新たな異物混入対策を講じる必要があります。

あくまでも異物混入対策は、PDCA(計画・行動・検証・改善)を繰り返しながら徐々にアップグレードさせていくものとお考えください。ルールを決め、従業員に徹底し、実践し、不具合や不満が出れば改善策を考え…。従業員の理解を得ながら異物混入のリスクを最大限ゼロに近づける、長いスパンでの取り組みが現場の管理者には求められます。

オリジナルのチェックリストやマニュアルを作ろう

異物混入対策のために、現場管理される方やそこで働く従業員の皆さんが日々やるべきことは多岐にわたります。そこでおすすめしたいのが、異物混入対策に特化した「チェックリスト」や「マニュアル」の作成です。

工場内での人や物の動きに関するルールや注意点を列記し、一つ一つルール化していきましょう。「何からやっていけばいいか分からない!」という方は、インターネット上に公開されているチェックリストやマニュアルもありますので、その中から貴社の体制や職場環境合った内容をピックアップしてまとめれば良いと思います。

毛髪混入対策のチェックリストについてはこのコラムでも詳しく取り上げているのでご参照ください。

事例別・異物混入対策まとめ

ここからは、実際に食品工場や製造現場で異物混入トラブルを引き起こした多種多様な異物をとりあげ、それぞれの異物混入防止のポイントをご紹介していきます。

あくまで異物混入対策の原則的な内容になりますので、記載内容を確認いただいた上でそれぞれの製造現場に応じた対策を実施してください。

異物混入の原因①毛髪類

異物混入の中でも特に発生件数が多く、かつ消費者の不快感が非常に大きいのが毛髪類の混入です。毛髪だけでなく、眉毛・まつ毛・ひげ・腕の体毛、さらには頭皮のフケなども含まれます。

異物混入の中でも特に発生件数が多く、かつ消費者の不快感が非常に大きいのが毛髪類の混入です。毛髪だけでなく、眉毛・まつ毛・ひげ・腕の体毛、さらには頭皮のフケなども含まれます。

毛髪は人体から自然に脱落するものであり、完全に防ぐのが難しいという特性があります。また、黒色や茶色といった目立つ色合いや、見た目の不潔さ、衛生への懸念から、消費者の印象を非常に悪くしてしまいます。1本の毛髪であっても、「工場や製造現場が不衛生との印象を与える」「製品全体の品質が疑われる」など、大きなクレームや信頼失墜につながりかねません。

異物混入を防止する対策

- 作業着に着替える時にブラッシングや洗髪で抜け毛を落とす

- 粘着ローラーやエアシャワーを正しく使って体に付着した毛髪類を落とす

- キャッチ力のある衛生キャップや作業着を正しい方法で着用する

- こまめに清掃して床などに落ちた毛髪を残さない

- 前かがみになる作業をなるべく少なくする

- 目視確認やセンサーによる点検・検品・チェックを厳しく行う

※こちらのコラムもご参照ください

この異物混入対策におすすめの商品

異物混入の原因②人由来の異物(毛髪以外)

爪やつけ爪、皮膚の剥がれ、歯の欠片、血液、ばんそうこうなど、人由来の異物は上述の毛髪以外にもあります。

爪やつけ爪、皮膚の剥がれ、歯の欠片、血液、ばんそうこうなど、人由来の異物は上述の毛髪以外にもあります。

これらの異物は、見た目の不快感だけでなく衛生面での重大な問題を想起させ、消費者に非常に強い嫌悪感を与えるものです。特に血液やばんそうこうは、「傷口からの混入=不衛生・感染リスクがあるのでは」といった不安を煽り、企業への信頼に深刻な影響を与えかねません。爪や皮膚の破片などは作業中の摩耗や接触で無意識に脱落することもあり、完全な防止が難しいケースもあります。

異物混入を防止する対策

- 工場や製造現場では清潔で衛生的な身だしなみを徹底する

- 手指や肌の出ている部分に傷やささくれがないか確認する

- 粘着ローラーやエアシャワーを正しく使って体に付着した異物を落とす

- こまめに清掃して床などに落ちた異物を残さない

- つけ爪、ばんそうこうは原則使用しない

異物混入の原因③虫

蚊・ハエ・ゴキブリ・蛾・カメムシ・ダニなどの虫体や、その卵・幼虫・羽・脚・頭部などの一部といったものも異物混入の代表的な原因です。特にゴキブリやハエは「不衛生の象徴」として知られ、1匹でも発見されれば企業全体の信頼を揺るがす可能性があります。

蚊・ハエ・ゴキブリ・蛾・カメムシ・ダニなどの虫体や、その卵・幼虫・羽・脚・頭部などの一部といったものも異物混入の代表的な原因です。特にゴキブリやハエは「不衛生の象徴」として知られ、1匹でも発見されれば企業全体の信頼を揺るがす可能性があります。

虫は非常に小さく、換気口や窓の隙間、搬入物の段ボールや資材に紛れて侵入します。食品工場や給食工場は湿度や温度が高く、原材料のにおいがあるため、虫にとって好条件の環境です。さらに卵や幼虫の混入は、不快感だけでなく「繁殖していたのでは」といった恐怖感を与える要因にもなります

異物混入を防止する対策

- 窓や出入り口、換気扇や通気口などに網戸・フィルターを取り付ける

- 前室や二重扉、エアカーテンなどを設置する

- 出入口が開け放しにならないようルールを徹底する

- 虫が発生しやすい場所(空調機、熱源周り、排水口、ゴミ捨て場など)に厳重に対策を行う

- ごみは放置せず密閉保管し、清掃を徹底する

- 虫のつきやすい段ボールや落ち葉類を工場内に持ち込まない

- もし虫を発見したら必ず捕獲し、侵入経路を調べて対策を行う

※こちらのコラムもご参照ください

この異物混入対策におすすめの商品

・とおさないフィルター

・電石サニフィルター

・窓換気ネット

異物混入の原因④寄生虫

アニサキス、クリプトスポリジウム、ブリ糸状虫、ウオノエなどの寄生虫が、主に魚介類や水を介して異物混入するケースが見られます。これらは不快感や印象の悪化にとどまらず、実際に食中毒や感染症を引き起こす危険性があり、対策が遅れると重大な被害に直結します。

アニサキス、クリプトスポリジウム、ブリ糸状虫、ウオノエなどの寄生虫が、主に魚介類や水を介して異物混入するケースが見られます。これらは不快感や印象の悪化にとどまらず、実際に食中毒や感染症を引き起こす危険性があり、対策が遅れると重大な被害に直結します。

特にアニサキスは、サバ・アジ・イカなどの生食で知られる魚類に多く寄生しており、加熱不足や冷凍処理の不備により人への感染が発生します。症状としては激しい腹痛や嘔吐を伴い、医療機関での処置が必要になることもあります。

異物混入を防止する対策

- 食品工場や製造現場での加熱処理・冷凍処理を正しい方法で行う

- 調理・加工の際に注意深く確認する

- 新鮮で安全な食材を取り扱う業者を取引先に選ぶ

異物混入の原因⑤その他動物由来の異物

ネズミや小動物などから発生するフンや羽、毛、骨片といった動物由来の異物は、視覚的に強い嫌悪感を与えるだけでなく、病原菌や寄生虫などを媒介するじちで健康被害のリスクも高くなります。

ネズミや小動物などから発生するフンや羽、毛、骨片といった動物由来の異物は、視覚的に強い嫌悪感を与えるだけでなく、病原菌や寄生虫などを媒介するじちで健康被害のリスクも高くなります。

古い建物や清掃・点検が行き届いていない環境では、隙間や排水口などから小動物が入り込むリスクが高まります。 また天井裏や倉庫など見えにくい場所に巣を作っているケースもあり、侵入の発見が遅れるほど被害が広がる恐れがあります。さらに従業員の衣服や靴を介して毛や羽などが持ち込まれるケースもあり、徹底した対策が求められます。

異物混入を防止する対策

- 窓や出入り口、換気扇や通気口などに網戸・フィルターを取り付ける

- こまめに清掃して床などに落ちた異物を残さない

- 作業者は粘着ローラーやエアシャワーを正しく使って体に付着した異物を落とす

- 殺虫・殺鼠剤を使用する

- 動物の巣があれば除去する

この異物混入対策におすすめの商品

・とおさないフィルター

・電石サニフィルター

・窓換気ネット

異物混入の原因⑥植物

根や葉、種子、木片、花粉など植物由来の異物は「自然のものだから大丈夫」と見過ごされがちですが、意図しない形状や部位で混入すれば異常品として扱われ、消費者に不快感や不信感を与える原因となります。食品の品質や安全性に影響する異物として十分に注意を払うべき対象です。

根や葉、種子、木片、花粉など植物由来の異物は「自然のものだから大丈夫」と見過ごされがちですが、意図しない形状や部位で混入すれば異常品として扱われ、消費者に不快感や不信感を与える原因となります。食品の品質や安全性に影響する異物として十分に注意を払うべき対象です。

例えば、本来可食部ではない茎や根の繊維、未成熟な種子や硬い木片などが口に入った場合、誤飲・誤嚥や口腔内のケガを招く危険性もあります。また、アレルギーの原因となる花粉の混入は、体質によっては健康被害を引き起こす可能性もあり看過できません。

異物混入を防止する対策

- 窓や出入り口、換気扇や通気口などに網戸・フィルターを取り付ける

- こまめに清掃して床などに落ちた異物を残さない

- 作業者は粘着ローラーやエアシャワーを正しく使って体に付着した異物を落とす

- 屋外から植物片を持ち込まないよう衣類や靴の汚れに注意する

- 目視確認やセンサーによる点検・検品・チェックを厳しく行う

この異物混入対策におすすめの商品

・とおさないフィルター

・電石サニフィルター

・窓換気ネット

・ダストール(旧称:花粉とるとるフィルター)

異物混入の原因⑦菌・ウイルス

カビ・細菌・ウイルスなどの微生物は、異物混入の中でも特に健康被害のリスクが高いものです。例えばカビが発生した食品を摂取すれば下痢・嘔吐・アレルギー反応などを引き起こす危険があります。黄色ブドウ球菌やサルモネラ菌、大腸菌などは重篤な食中毒を招く恐れがあります。

カビ・細菌・ウイルスなどの微生物は、異物混入の中でも特に健康被害のリスクが高いものです。例えばカビが発生した食品を摂取すれば下痢・嘔吐・アレルギー反応などを引き起こす危険があります。黄色ブドウ球菌やサルモネラ菌、大腸菌などは重篤な食中毒を招く恐れがあります。

また目に見える異物とは異なり、混入しても気づかれにくいという厄介な特性があり、発覚した時点で被害が広範囲に及んでいる可能性が高く、深刻な事態を引き起こすことも少なくありません。

異物混入を防止する対策

- 装置や器具・備品の衛生管理と適正な消毒を行う

- 材料や資材は菌の発生を防ぐため適正な温度・湿度・期限のもと保管する

- 従業員の手洗い・うがい・消毒殺菌を励行する

- 空調設備へのフィルター設置により落下菌を防ぐ

- 口や鼻の細菌・ウイルス飛散を防ぐためシールド性の高いマスクを正しく装着する

※こちらのコラムもご参照ください

この異物混入対策におすすめの商品

・電石サニフィルター

・衛生マスク

・もっととるとる電石マスク

異物混入の原因⑧その他植物由来の異物

紙片・糸くず・布・ゴム片など植物由来の異物の混入事例も多くあります。これらは原材料や製造・梱包・保管の各工程において混入する可能性があり、特に外部から搬入された資材や従業員の衣類・手袋・作業道具などが主な発生源となります。包装資材の破片が混入したり、清掃に使った布やモップの繊維が食品に付着したり、手袋・パッキン・ゴムバンドなどの設備や備品からゴム片が脱落したりするケースです。

紙片・糸くず・布・ゴム片など植物由来の異物の混入事例も多くあります。これらは原材料や製造・梱包・保管の各工程において混入する可能性があり、特に外部から搬入された資材や従業員の衣類・手袋・作業道具などが主な発生源となります。包装資材の破片が混入したり、清掃に使った布やモップの繊維が食品に付着したり、手袋・パッキン・ゴムバンドなどの設備や備品からゴム片が脱落したりするケースです。

人体に直接の健康被害を及ぼさない場合もありますが、ブランドイメージや信頼の失墜につながりやすい点で大きな問題となります。

異物混入を防止する対策

- こまめに清掃して床などに落ちた異物を残さない

- 作業者は粘着ローラーやエアシャワーを正しく使って体に付着した異物を落とす

- 目視確認やセンサーによる点検・検品・チェックを厳しく行う

- 破れやささくれの少ない資材(作業服、手袋、包装資材など)を使用する

異物混入の原因⑨工場機械由来の異物

各種製造・加工機械から生じる錆び、塗装はがれ、欠け・割れ・削れくず(プラスチック、木片、金属、繊維など)、ボルト・ナット、ねじ、釘、ガイド、機械油なども異物混入の原因となります。設備の点検不備や過剰な稼働による摩耗、劣化した塗装や潤滑不足などにより発生することが多いです。

各種製造・加工機械から生じる錆び、塗装はがれ、欠け・割れ・削れくず(プラスチック、木片、金属、繊維など)、ボルト・ナット、ねじ、釘、ガイド、機械油なども異物混入の原因となります。設備の点検不備や過剰な稼働による摩耗、劣化した塗装や潤滑不足などにより発生することが多いです。

異物が金属片などの場合、消費者の口腔内や消化器官を傷つける危険性もあり、重大な健康被害に発展する可能性も否定できません。また製造側の管理ミスや整備不足として、企業の品質管理体制への信頼失墜にもつながります。

異物混入を防止する対策

- 日常的な整備・メンテナンスで劣化や破損を事前に確認する

- 異常や問題点が発見された場合は後回しにせず、すぐ処置を行う

- 金属探知機やマグネットなどの異物検出設備を使用する

- 目視確認やセンサーによる点検・検品・チェックを厳しく行う

- 機械類の部品交換の時期を明確化する

異物混入の原因⑩道具・工具由来の異物

製造現場や厨房などで日常的に使用される道具や工具も、異物混入のリスクを内包しています。調理器具(まな板、包丁など)・作業工具(ドライバー、カッターなど)・容器・衛生用品(たわし、モップ、布巾など)・事務用品・文具(ボールペン、ホッチキス、鉛筆芯、輪ゴムなど)から生じる欠け・割れ・削れくず(プラスチック、木片、金属など)、塗装はがれ、錆びなどがあります。

製造現場や厨房などで日常的に使用される道具や工具も、異物混入のリスクを内包しています。調理器具(まな板、包丁など)・作業工具(ドライバー、カッターなど)・容器・衛生用品(たわし、モップ、布巾など)・事務用品・文具(ボールペン、ホッチキス、鉛筆芯、輪ゴムなど)から生じる欠け・割れ・削れくず(プラスチック、木片、金属など)、塗装はがれ、錆びなどがあります。

特に食品を扱う環境においては、工具の破片や錆が製品に混入した場合、消費者の健康に直結する重大な事故を引き起こす恐れがあり、企業の信用問題にもつながります。

異物混入を防止する対策

- 日常的な整備・メンテナンスで劣化や破損を事前に確認する

- 異常や問題点が発見された場合は後回しにせず、すぐ処置を行う

- 金属探知機やマグネットなどの異物検出設備を使用する

- 目視確認やセンサーによる点検・検品・チェックを厳しく行う

- 割れや欠け、破れやささくれの少ない資材を使用する

異物混入の原因⑪包装資材由来の異物

包装資材は製品の品質保持や輸送保護の役割を果たす一方で、異物混入の原因にもなり得ます。使用原料が入った袋や外箱の破片(紙、ナイロン、フィルムなど)、テープ、ホッチキスの針など、包装工程や開封時に発生する微細な破片が商品に混入するリスクがあります。

包装資材は製品の品質保持や輸送保護の役割を果たす一方で、異物混入の原因にもなり得ます。使用原料が入った袋や外箱の破片(紙、ナイロン、フィルムなど)、テープ、ホッチキスの針など、包装工程や開封時に発生する微細な破片が商品に混入するリスクがあります。

これらの資材は製品の完成後に使用されるため、混入に気づきにくく、出荷直前や消費者の手元で発覚するケースも少なくありません。特にホッチキスの針やテープの芯のような硬質・鋭利な部材は深刻な事故につながる恐れもあります。

異物混入を防止する対策

- 包装の開封方法のルールを定める

- 破片を見つけやすい色付きの包装を使う

- 目視確認やセンサーによる点検・検品・チェックを厳しく行う

- 異常や問題点が発見された場合は後回しにせず、すぐ処置を行う

- 破れやささくれの少ない資材を使用する

異物混入の対策まとめ

いかがでしたか?

今回は異物の種類ごとに異物混入対策を詳しくご説明してきました。一口に異物といっても本当にいろいろあって、その物に適した対策をとる必要があることがよく分かりました。

皆さまの職場でお困りの問題がありましたら、ぜひご参考になさってくださいね!

また実際に食品製造工場で異物混入の防止に尽力されている方へのインタビュー記事もありますのでご関心のある方はぜひご覧ください。

食品工場での異物混入対策について品質管理のプロに聞いてみた!

おまけ:異物混入発見!あなたならどうする

「いやー、異物混入対策って大変なんですなあ~」

「いやー、異物混入対策って大変なんですなあ~」

なんて他人事みたいに思ってませんか、そこのアナタ。

今コラムを読みながらかじっているそのアンパンにも、もしかしたら異物が混入しているかもしれませんよ。ほら、ガリっという感触が…。

あるかどうかはさておき、もし皆さんが食品から異物を見つけたら、どう対応しますか?

異物混入を発見した時の対応について、大切なポイントを3つにまとめました。もしもの時にあわてないためにも、ぜひ知っておいてくださいね。

■絶対に手を付けない

未開封で異物を発見した場合は開封せず、開封後もなるべくそのままの状態で。「異物をよけて他は食べちゃえ」なんてもってのほかです。腐らないよう保存は冷蔵・冷凍で。

■証拠を残す

異物発見時のままの状態で写真を撮っておき、パッケージや購入時のレシートも捨てずに置いておきましょう。

もし異物でけがをした場合は治療費の領収書も保管します。

■電話する

まずは購入店に連絡を。普通なら謝罪と返金があるはずです。向こうから来るかこちらが出向くかは相手次第。

製造元に連絡すれば謝罪などとあわせて異物混入の原因調査と報告があります。大事と思えば保健所にも一報を。