数ある施設の中でも、食品工場は特に異物混入リスクの高い場所の一つです。何しろ人の口に入れるものを作っているのですから、トラブル発生時の損害も非常に大きく、食品業界にお勤めの皆さまは、日々戦々恐々としているのではないでしょうか。

数ある施設の中でも、食品工場は特に異物混入リスクの高い場所の一つです。何しろ人の口に入れるものを作っているのですから、トラブル発生時の損害も非常に大きく、食品業界にお勤めの皆さまは、日々戦々恐々としているのではないでしょうか。

今回は「食品工場の異物混入」をテーマに、異物混入対策のために大切なポイントを解説いたします。

異物混入対策の重要性

食品に限らず市場に出回っているあらゆる製品について、ほとんどの消費者は疑いなく、異常のない状態で購入・利用できると考えています。この異常というのは 破損や変形、腐敗や変色、動作不良、規格外など様々で、もちろん異物混入もその一つです。

お金を出して買う消費者が完璧な製品を望むのは当然といえますが、製品を供給する企業側としては異常の発生を完全に根絶するのは容易ではありません。その結果が、欠陥品を見つけた消費者からの苦情やクレームです。特に近年はSNSやマスコミの報道を通じて消費者の声が短期間で世間一般に拡散しやすくなっており、深刻な問題が発覚すれば企業の信頼やイメージを大きく損なう事態となります。

その一方で、消費者が企業に対してクレームの範疇を超えた理不尽な言動を行う「カスタマーハラスメント」が社会問題化しているのはご存じの方も多いでしょう。

こうした状況下で、企業は健全なマーケティング活動を行うためにこれまで以上に消費者の声と真摯に向き合う必要に迫られています。同時に、異物混入対策をはじめとした製品の異常・不具合をなくすための取り組みの重要性が一層高まっているといえるでしょう。

大手企業でも後を絶たない異物混入

コンビニやスーパー、お弁当屋にファーストフード店…私たちの周りには、食べ物を取り扱っている身近なお店が数えきれないほどありますよね。外部の食品工場で製造した食品を仕入れて並べているお店もあれば、店舗内で調理してその場で販売しているお店もあります。いずれの場合も、食品への異物混入はいつ発生するか分からない問題です。

近年は、大手企業での食品への異物混入トラブルがマスコミで大きく報じられることも珍しくなく、そのトラブル対応はもとより、信頼を回復するまでにはとても長い時間がかかります。食品の衛生管理に対する消費者の目が以前よりも厳しくなっているのは間違いないでしょう。

各社ともリスク回避のために様々な対策をとっていると思われますが、それでも同様の問題が後を絶たないのは、それだけ食品への異物混入を根絶するのが難しいからだといえます。

食品工場のHACCP対策は急務

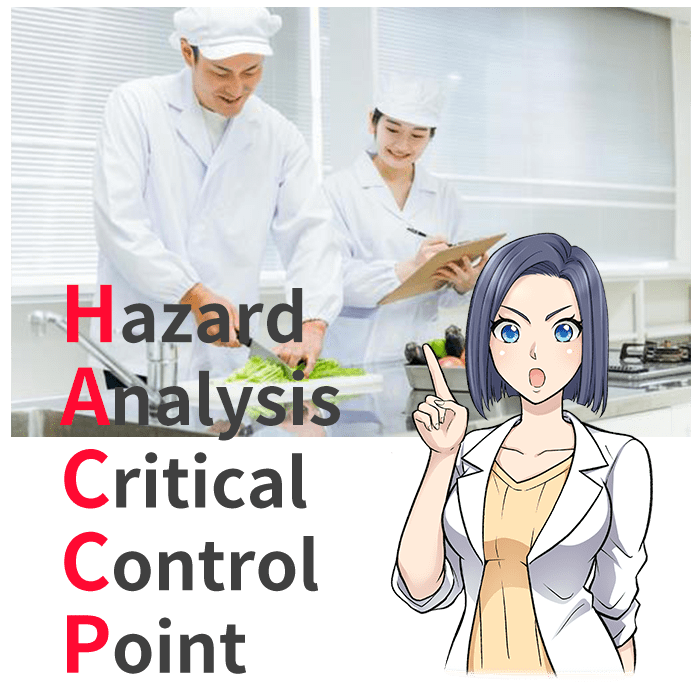

異物混入対策を含む「食品工場の衛生管理」について、日本は2021年6月に一つの大きな節目を迎えました。それは「HACCP(ハサップ)の完全義務化」です。

異物混入対策を含む「食品工場の衛生管理」について、日本は2021年6月に一つの大きな節目を迎えました。それは「HACCP(ハサップ)の完全義務化」です。

HACCPとは、食品の製造過程の管理における国際的な衛生管理手法です。

原材料や製造過程上の危険要因を分析し、それを確実に減少・除去するために特に重要な工程(重要管理点)を連続的に管理します。製造工程を細分化してリスク管理を行うのが特徴です。

2018年の食品衛生法改正により、2020年6月から全ての食品等事業者にHACCPの考え方に沿った衛生管理が義務付けられ、その後1年間の猶予期間を経て、2021年6月からはHACCPの導入・運用が「完全義務化」となっています。

事業者の規模によって求められる管理は異なりますが、今後ますます食品工場での衛生管理や異物混入対策には高いレベルでの取り組みが求められることになります。

なお、HACCPについての概要や対策についてはサンロードの公式サイトでも取り上げていますので、ご関心のある方はご覧ください。

HACCP義務化がスタートしました!(株式会社サンロード)

食品工場で異物混入が起きる原因

ほとんどの場合、食品工場で異物混入が発生する原因は次の2つに集約されるといわれています。

異物混入の原因①食品の原材料に異物が付着・混入している

穀類など食品の原材料は海外からの輸入品が多く、これは国産品と同じように厳密に検査・対策することは困難です。スクリーニング(ランダムに摘出したサンプルの検査)だとどうしても検査の漏れも起こりえます。卵の状態で原料に混入して運ばれてきたものが製造ラインで成虫となり異物混入…といったケースもあるようです。

異物混入の原因②食品の製造工程で異物が混入する

食品の製造ラインで外部から異物が持ち込まれ、異物混入事故となるケースです。

製品が出来上がるまでに関わる工程が多いほど、また製造に関わる人間が多くなるほど異物混入のリスクは増えます。

製造工程にみられる問題としては、動線設計やゾーニング、施設・調理器具の老朽化、作業員の身だしなみや行動ルールの不徹底など様々な要因があります。

食品工場で異物混入の原因となりやすいもの

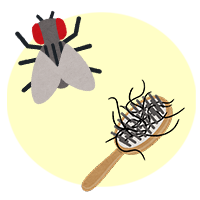

動物性異物(人や虫、その他の動物が由来となる異物)

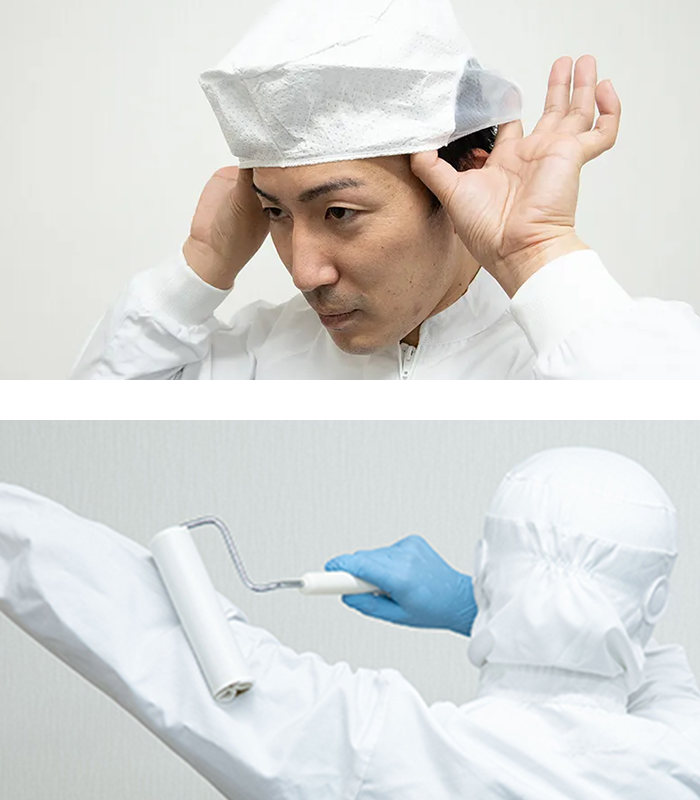

食品の製造加工には、たくさんの人が関わります。多くの人が作業に関わるほど、作業中に毛髪が落ちたり、爪や皮膚が食品に混入したりするリスクは増え、対策が難しくなります。中でも毛髪は、非常に異物混入の原因になりやすく(詳しくは後述します)、食品工場の作業者は衛生帽子や作業着の身だしなみを常に整えて、毛髪落下のリスクを少しでも低減するようにしたいものです。

食品の製造加工には、たくさんの人が関わります。多くの人が作業に関わるほど、作業中に毛髪が落ちたり、爪や皮膚が食品に混入したりするリスクは増え、対策が難しくなります。中でも毛髪は、非常に異物混入の原因になりやすく(詳しくは後述します)、食品工場の作業者は衛生帽子や作業着の身だしなみを常に整えて、毛髪落下のリスクを少しでも低減するようにしたいものです。

また前の章でも触れたように、原材料に付着していた小さな虫の死骸などが適切に処理されず混入してしまう場合もあります。

食品工場の窓や扉、換気口や通気口、破損した壁や天井の隙間などから虫や小動物が侵入し、それ自体や排泄物が異物となるケースも少なくありません。さらに一度だけならまだしも、工場内に不衛生な環境があってそこに住み着いてしまったら最悪です。食品工場内で繁殖し、異物混入の原因がますます増えることになります。

植物性異物(種子、木片、花粉など植物由来の異物)

植物性の原材料が使われる食品工場では、その破片や屑が異物となる可能性があります。食品由来であれば健康被害につながる危険は高くありませんが、消費者の印象を悪くするので十分な注意や対策が必要です。

植物性の原材料が使われる食品工場では、その破片や屑が異物となる可能性があります。食品由来であれば健康被害につながる危険は高くありませんが、消費者の印象を悪くするので十分な注意や対策が必要です。

またカビや細菌などの微生物も植物性異物に該当しますが、こうしたカビや細菌が食品に発生したり外から混入されたりすると大変です。混入場所や混入時期の特定も難しいため、問題が大きく発展する場合もあります。

鉱物性異物(石や金属、ガラスなどが由来の異物)

食品工場で石やガラスが異物混入するというのはイメージしにくいかもしれませんが、金属やプラスチックなどの小さな固体が混入するリスクはゼロではありません。

食品工場で石やガラスが異物混入するというのはイメージしにくいかもしれませんが、金属やプラスチックなどの小さな固体が混入するリスクはゼロではありません。

食品の調理器具の一部が破損して異物になることもありますし、製造設備の経年劣化によってはがれた塗装や欠けた部品類が混入する可能性もあります。こうした異物も対策が難しい上、もし消費者が口にすると怪我や健康被害の恐れがあるため十分な注意が必要です。

食品工場の異物混入対策のポイント

ここまでご説明したように、食品工場には様々な異物混入のリスクがあります。皆様の関わる現場でも様々な異物混入対策を取られているかと思います。

異物混入をゼロにすることは不可能ですが、極力少なくするためにできる対策はたくさんあります。ここではその一部についてご説明します。

異物混入対策のポイント①プロダクトゾーンの特定

プロダクトゾーンとは、食品工場内において「食品接触面、食品そのものが存在する場所」「食材食品がむき出しになっている場所」といった意味の言葉です。一般的には、プロダクトゾーンは工場全体の20%程度といわれています。

プロダクトゾーンとは、食品工場内において「食品接触面、食品そのものが存在する場所」「食材食品がむき出しになっている場所」といった意味の言葉です。一般的には、プロダクトゾーンは工場全体の20%程度といわれています。

食品工場の異物混入対策は非常に重要なのは間違いありませんが、限られたコストや労力で行える取り組みはどうしても限られてきます。また、衛生管理担当者の中には「どこから手を付けていいのか分からない」という方もあるでしょう。まずは製造ラインやコンベア、保管場所など、食品がむき出しになっているプロダクトゾーンを特定し、関係者が強く認識するとともに、最優先で異物混入対策を行うようにしてください。

異物混入対策のポイント②工程ごとにゾーニングして衛生管理

食品工場における一般的な工程は、「原材料の保管」「出庫」「下処理」「調理」「パッケージ」「保管」「出荷」といった流れになります。各工程で求められる清浄度は異なりますので、製造導線を壁やカーテンなどで仕切り、ゾーンごとに清浄度に応じた衛生管理対策を行うことで異物混入のリスクは減少します。

食品工場における一般的な工程は、「原材料の保管」「出庫」「下処理」「調理」「パッケージ」「保管」「出荷」といった流れになります。各工程で求められる清浄度は異なりますので、製造導線を壁やカーテンなどで仕切り、ゾーンごとに清浄度に応じた衛生管理対策を行うことで異物混入のリスクは減少します。

また、製品や材料を運ぶ台車などのキャスターは車輪に付いた汚れや異物を運ぶ恐れがあるため、各ゾーン内に限定して使うなどの対策は不可欠です。

異物混入対策のポイント③作業エリアの照明

食品工場内の製造エリアで毛髪や虫などの異物が発生しても、それを作業者が目視で発見できればトラブルを未然に防げます。

食品工場内の製造エリアで毛髪や虫などの異物が発生しても、それを作業者が目視で発見できればトラブルを未然に防げます。

食品内の異物を目視で発見できるために必要な室内の明るさは、最低500ルクス、700ルクス以上の照度があれば理想とされています。これも大切な異物混入対策ですので、各室内の明るさが保たれているかを確認し、暗く感じる場所はしっかりと照明を設けて異物発見がしやすい環境を整えておきましょう。また作業内容によっては手元が暗いと従業員のストレスにもなりますので、その点でも照明は大切です。

なお職場環境によっては、虫の誘引性を低減する照明を使うなどの工夫を行うようにしましょう。

異物混入対策のポイント④器具・設備の選定やメンテナンス

食品製造の過程で使用する調理器具や清掃用品、機械設備から発生する異物の混入事例も少なくありません。

食品製造の過程で使用する調理器具や清掃用品、機械設備から発生する異物の混入事例も少なくありません。

プラスチック製の調理器具が欠けたり、シンクの清掃に使ったたわしの毛やスポンジの破片が異物になったりします。これを防ぐためには、破損しにくいステンレス製の調理器具やちぎれにくい清掃用品を選ぶなどの対策が考えられます。

また、機械設備の内部にあるパッキンやフィルターなどの部品の劣化は目視確認ができません。しかしこれらが破損して異物混入となった事故も過去に起きています。食品工場ではこれらの機械設備のメンテナンスを定期的に行いましょう。

さらに、異物混入対策のために設置した金属探知機などの設備が正しく動作するための点検や整備が必須なのも言うまでもありません。設備の不具合で異物を検出・除去できなければ、何のために導入しているのか分かりませんからね。

異物混入対策のポイント⑤X線検査器の導入

一般の製造工場で異物混入対策に使われるマグネットや金属探知機は、当然といえば当然ですが、金属以外の異物、例えば骨などの異物を見つけることはできません。こうした非金属の異物が多い食品工場で有効な設備として「X線検査器」があります。

一般の製造工場で異物混入対策に使われるマグネットや金属探知機は、当然といえば当然ですが、金属以外の異物、例えば骨などの異物を見つけることはできません。こうした非金属の異物が多い食品工場で有効な設備として「X線検査器」があります。

導入・検査コストとの折り合いにはなりますが、異物混入トラブルへの対策をより強化したい場合は検討の価値があるでしょう。

※写真引用:株式会社イシダ ウェブサイト

異物混入対策のポイント⑥周囲の清掃・片付け

異物対策は、食品工場の中だけでなく外にも注目しましょう。

異物対策は、食品工場の中だけでなく外にも注目しましょう。

上述の「異物混入の原因」でもご説明したように、小さな虫や小動物は建物の小さな隙間からも侵入し、異物混入の原因となります。シャッターや出入口の周囲、非常扉、換気口・換気扇の隙間、壁の損傷など、工場には案外多くの隙間があるものです。緩衝材や目の細かいメッシュを使うなど対策をとりましょう。

また、周辺を清掃し、きちんとゴミを片付けていると虫の発生や寄り付きも少なくなり、その虫が侵入して異物となる危険が少なくなります。逆に清掃が不十分で、不衛生な環境があると、虫などを繁殖させる原因となるため注意が必要です。

もちろん食品工場内の清掃は、虫などを寄せ付けないだけでなく、ホコリや汚れといった異物を発生・蓄積させないためにも非常に大切です。

最も多いのは毛髪混入トラブル

毛髪混入は、食品工場内で起きる異物混入の中でも最も多いものの一つです。

毛髪混入は、食品工場内で起きる異物混入の中でも最も多いものの一つです。

毛髪混入対策の基本は次の4原則になります。

■持ち込まない

作業場に毛髪を持ち込まないよう粘着ローラーやエアシャワーを用いる、自宅から毛髪を持ち込まないよう出勤前のブラッシングや作業着の洗濯などの対策があります。

■落とさない

作業中に頭から毛髪を落とさないようキャッチ力のある衛生帽子を着用したり、前かがみでの作業、動きのある作業をなるべく少なくするなどの対策があります。

■留めない

床や物陰に落ちてしまった毛髪は風で舞い上がって異物混入する恐れがあるため、こまめな掃除や髪の毛がたまりやすいスペースを作らないなどの対策があります。

■取り除く

毛髪混入が発生してしまった場合に、ただちに発見して取り除くための対策です。目視やセンサーによる検品・チェックを厳重に行う必要があります。

毛髪混入対策についてはこのサイトでもたびたび取り上げていますので、以下の関連コラムをぜひご参照ください!

空調機器からの異物混入対策も

食品工場の運営では、衛生管理とあわせて室内の空調管理も重要なファクターとなります。場内が適切な室温に保たれないと、作業者の業務パフォーマンスに悪影響を与えるだけでなく、食材が傷んだり、鮮度が失われたりする恐れもあるからです。

食品工場に必要不可欠な空調機器ですが、一方で、空調の際に取り入れた外気に含まれる塵やホコリなどが設備内に堆積したり、換気口やダクトから小さな虫が侵入したり、あるいは機器の内部でカビが発生したりと、様々な形で異物が発生する要因にもなります。

こうした異物が温風・冷風と一緒に空調機から吹き出し、異物混入トラブルを引き起こしてしまうケースは少なくないのです。

※この問題について詳しくは、こちらのコラムをご覧ください。

こうした空調機器の異物混入対策としてぜひオススメしたいのが、私たちサンロードの「とおさないフィルター」です!

こうした空調機器の異物混入対策としてぜひオススメしたいのが、私たちサンロードの「とおさないフィルター」です!

とおさないフィルター(写真上)は、各種エアコンや空調ダクト、給・排気口などに直接設置するタイプのフィルターで、微細な塵やホコリ、虫などに対して非常に高い捕集力を発揮します。設置や交換も簡単で、オーダーメイドにも対応。全国各地の工場様からご好評を頂いている人気商品です。

詳しくは、サンロードの公式サイトをご覧ください。

【公式】とおさないフィルター 特長

また、高いレベルの清浄度が求められる大規模空間内においては、空調ダクトそのものをフィルター性能の高い不織布で構成するというダイナミックな手法で異物混入を防止する「電石サニフィルター」もあります(写真下)。

これについて詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

まとめ

いかがでしたか?

今回は食品工場における異物混入対策について、大切なポイントをご説明しました。

何しろ食品への異物混入は、消費者の健康被害に直結しかねない大問題。発生時のクレーム対応も大変な労力です。どれだけ対策してもしすぎるということはありません。ここでご紹介した手法以外にもできることはたくさんあると思いますので、各工場の作業環境に応じて対策をとってくださいね。

おまけ:楽しくて勉強になる!食品工場見学

皆さんは子どもの頃、学校の社会科の授業で「工場見学」ってありました?

皆さんは子どもの頃、学校の社会科の授業で「工場見学」ってありました?

大きな機械やコンベアがガシガシ動きながら製品がポンポンできていく様は、見ているだけでもワクワク楽しいものでした。

そんな工場見学、今では学びの場というだけでなく、ご家族で楽しめるレジャースポットとなり人気を集めています。食品工場だと、製品の試食・試飲とかもあって楽しみ倍増!

(写真:コカ・コーラ京都工場)

今は残念ながら新型コロナの影響で見学を休止している工場も多いですが、中には感染防止対策を徹底した上で受け付けている工場もあるようです。

関連の情報サイトもたくさんありますので、関心のある方はぜひリサーチしてご家族でお出かけくださいね。

家族で楽しく学ぼう!工場見学特集2022(いこーよ)

あの商品の秘密を知りたい?ワクワクでいっぱいの食べ物工場・博物館をご紹介(RETRIP)